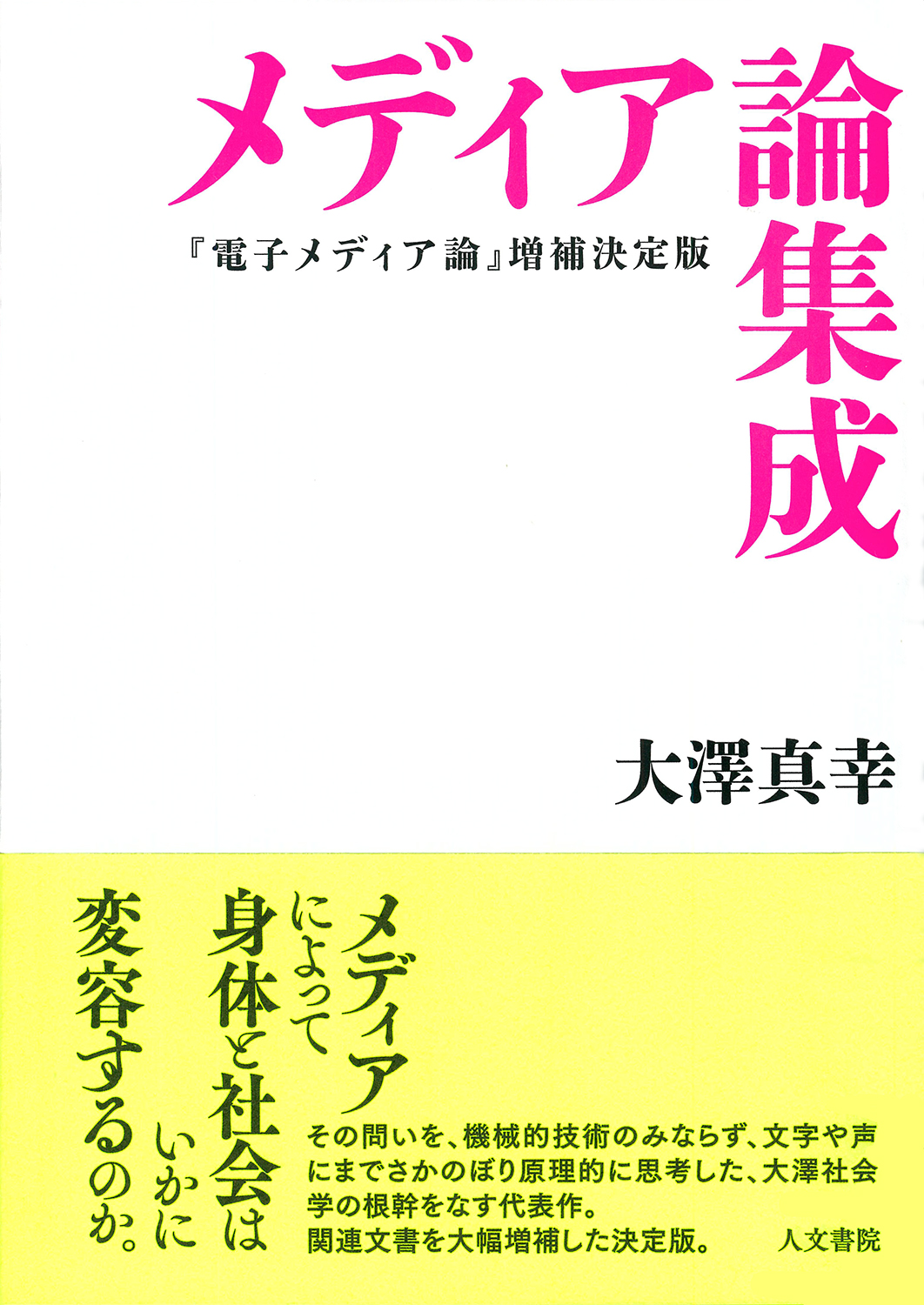

メディアによって身体と社会はいかに変容するのか。

その問いを、機械的技術のみならず、文字や声にまでさかのぼり原理的に思考した、大澤社会学の根幹をなす代表作。

関連文書を大幅増補した決定版。

「時代を代表するテクノロジーというものがある。電子的な技術を基礎にしたさまざまなメディアが、われわれの時代にとって、すなわち二十世紀の終盤から二十一世紀に向かおうとする社会にとって、そのようなテクノロジーの一種であることは間違いない。あるテクノロジーが全体としての社会を代表しているように見えるのは、そのテクノロジーが社会を成り立たせている仕組みの必然性に深く根ざしており、それゆえにその必然性を集約的に象徴しているからであろう。ここで私は、メディアの周辺で生起している諸現象を、この必然性との関係で理解してみたいと思う。言い換えれば、メディアが代表しているように見える社会変容を、その原理において把握し、総体として特徴づけることが、ここでの探究の目標である。」(本書より)

【目次】

第Ⅰ部(『電子メディア論』)

まえがき

Ⅰ 電話するボブの二つの信念

1 哲学的パズル

2 葉書の陰画

3 メディア的体験

Ⅱ 電話の快楽

1 電話の快楽

2 遊離する声

3 伝言ダイヤルとダイヤルQ2

Ⅲ メッセージとマッサージ

1 テレビが私を見ている

2 いないいない/ばあ

3 マクルーハン

Ⅳ 文字の文化

1 文字が代理したもの

2 文字の神秘力

3 文字の機制

4 国語の成立

Ⅴ 聞こえない声

1 内面の「声」

2 読書革命とフランス革命

Ⅵ マス・コミュニケーションの儀式

1 ネーションの空間

2 マス・コミュニケーションの可能条件

3 火星人と平凡な女

Ⅶ マスコミへの理由なき従属

1 マスコミの限定的にして強力な効果

2 田舎の婚礼準備と父親の死刑宣告

3 二つの声

Ⅷ 超パノプティコンの機能

1 パノプティコンの理想

2 二つの「イエス」

3 裏切られた「神の眼」

4 直接民主主義の悪夢

Ⅸ 権力の変容

1 資本の運動過程

2 モード

3 権力の変容

4 死刑囚の映像

付録 オタク論

1 「オタク」という現象

2 自己同一性

3 「オタク」という集合

4 二次的な投射

5 シニシズムからの変転

第Ⅱ部(増補)

電子メディアの共同体

マクルーハンの描いたグローバル・ヴィレッジ/遠隔地ナショナリズムの出現

マーブル・チョコレートのような世界/オタクの共同体

極限的に直接的なコミュニケーション/電話の欲望

裏返しのコミュニケーション/精神の「内面/外面」の決定不可能性

コミュニケーションとメディアの外形的変化/他者の自己への内在

権力の遠近法/脱遠近法的権力としての近代の権力

新聞を読む近代的な主体/「近代的な主体」の夢の実現

完成した主体こそはもっと惨めな主体である/直接民主主義の悪夢

家族という関係性の否定/超越的な他者の変容/遠隔地ナショナリズムについて

電子メディアと公共空間

覆されたマクルーハンの予言/オウムのヘッドギアが象徴するもの

崩れる「内と外」の感覚/電子メディアは公共空間を作らない

ネット化がもたらす社会の細分化/情報量が膨大すぎて目的にたどりつけない

抑圧のない状況に快楽はあるか

インターネットのユーザーはなぜ食中毒事件に関心を示したのか

もう一つの「ハイデガー、ハバーマス、ケータイ」

――ジョージ・マイアソン『ハイデガーとハバーマスと携帯電話』解説

メディアの再身体化と公的な知の不在/脱身体化=再身体化するメディア

電子メディアの触覚性/公的なるものの不在/侵入する他者への恐怖

対談 メディア(論)とリアリティの現在(大澤真幸×桂英史)

オウム事件という転換点/「端末市民」と「例外状態」

「なう」と『世界大百科事典』/「語る」ということ

メディア論の困難さとおもしろさ/「異端」を発見する

いまさらあえて「芸術」の役割を問う

ソーシャル・メディアは、ほんとうにソーシャルか?

――公共性の残余をめぐる考察

〈ソーシャル〉であるとき、人は最も自由/つながるのか、断ち切るのか

ソーシャル・メディアが持つポテンシャルへの期待

あとがき

初出一覧

文献

人名索引